Au début des années 1980, un grand quotidien, Le Parisien libéré, a éprouvé le besoin de clamer qu’il n’était pas un journal « facho ».

par Mathieu Deslandes – Publié le 10 novembre 2025

Philippe Claude a deux passions : la monarchie britannique et le journal Le Parisien. Son appartement ressemble à une boutique de souvenirs londonienne. À 75 ans, il y vit avec un braque allemand nommé Churchill. Son attachement au Parisien est moins visible mais plus profond. S’y joue une part de piété filiale : dans les années 1970, son père, Gilbert Claude, qui était franc-maçon, était l’un des cadres qui entouraient le patron du journal, Émilien Amaury, à la fois comptable et homme de confiance.

En bon fils de son père, Philippe Claude est à son tour entré au Parisien, en 1977, où il a créé un service de promotion et relations publiques. Il y est resté douze ans, et continue depuis à suivre de près la vie du journal. Début septembre, lorsqu’il a appris que Bernard Arnault, son actuel propriétaire, songeait à s’en débarrasser au profit de Vincent Bolloré, il en a frémi : « Ce serait un incroyable retour en arrière. La ligne actuelle de CNews, du JDD et d’Europe 1, c’étaient les obsessions du Parisien libéré il y a cinquante ou soixante ans ! »

Depuis, le journal a tout fait pour que cette période sombre dans l’oubli. Son histoire officielle se réfère plus volontiers aux circonstances de sa création, en août 1944. C’est aussi cette origine qu’ont invoquée les journalistes du Parisien quand ils ont prié Bernard Arnault de renoncer à tout projet de vente (le milliardaire a finalement accepté de recapitaliser le journal). Ils ont rappelé que le quotidien, comme tant d’autres en France, était né à la Libération, porteur de valeurs incompatibles à leurs yeux avec l’agenda idéologique de la galaxie Bolloré. Pas question, ont-ils suggéré, de trahir le groupe de résistants qui a fondé Le Parisien libéré.

Propagande

Deux trentenaires dominaient cette première équipe, organisée en coopérative. Tout d’abord, Émilien Amaury. Ex-gamin des rues pris sous son aile par Marc Sangnier, grande figure du catholicisme social, il a fondé en 1931 l’Office de publicité générale (OPG), une structure destinée à commercialiser des encarts de « réclame » dans divers titres de la presse démocrate-chrétienne.

Après l’armistice du 22 juin 1940, Émilien Amaury tente sa chance à Vichy. Le publicitaire devient propagandiste : son OPG se voit confier la conception des campagnes natalistes et la glorification des valeurs familiales. Le papier est sévèrement rationné mais les fonctions officielles d’Émilien Amaury lui assurent un accès presque illimité à cette ressource. Dès 1941, il décide d’en faire profiter la Résistance et met ses imprimeries au service de la presse clandestine, toutes tendances confondues. Le « groupe de la rue de Lille » qu’abrite l’OPG imprime aussi les appels du Général de Gaulle, de faux papiers et des milliers de tracts.

Âme

Parmi les fondateurs du Parisien libéré, le deuxième homme-clé s’appelle Claude Bellanger. Il est aussi le seul journaliste expérimenté. Son militantisme laïc et son éthique des faits répondent à la ferveur catholique et à la culture publicitaire d’Émilien Amaury. Nommé directeur général dès sa création, il sera l’âme de ce nouveau « quotidien populaire de qualité » qui publie des échos scrupuleux de la vie politique.

À la Libération, la fabrication des journaux est strictement encadrée par l’État. Mais sitôt passée la période de rationnement du papier, Émilien Amaury renforce son contrôle sur Le Parisien libéré. Il rachète les parts de plusieurs petits porteurs et, en juin 1946, la coopérative est transformée en société anonyme. Il s’agit de le vendre, ce journal. Alors, peu à peu, les actualités les plus sérieuses cèdent du terrain, tandis que le sport et les faits divers s’imposent. La recette est efficace : le journal affiche bientôt le plus fort tirage des quotidiens du matin.

« Décadence »

Claude Bellanger est progressivement marginalisé. Il se replie sur les pages culturelles, son « petit coin de conscience ». L’une de ses joies est la remise, au nom du journal, du Grand Prix Vérité. Le 17 décembre 1954, au restaurant Lucas Carton, il décerne cette récompense annuelle à une jeune autrice apatride qui a fui la Hongrie communiste dont le récit, J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir, a bouleversé le jury. Elle s’appelle Christine Arnothy. Ce jour-là, le journaliste et l’écrivaine tombent éperdument amoureux.

C’est le genre d’histoire qui pourrait émouvoir les lecteurs du Parisien libéré. Sauf que Claude Bellanger est marié. Et qu’Émilien Amaury réprouve le divorce, comme il réprouvera la contraception et la dépénalisation de l’avortement, ce « crime » qui, serine-t-il, prive la France de « millions d’enfants sains, vigoureux, intelligents » — et sans doute, parmi eux, nombre de « génies ». Resté fidèle aux valeurs familiales qu’il défendait en 1940, il est ulcéré par la libération des mœurs, cette « décadence » qui sape les sociétés occidentales, et son puritanisme se raidit d’année en année.

Cartomancienne

En 1960, grâce aux bénéfices de l’OPG, Émilien Amaury a racheté la majorité des parts du Parisien libéré. Il exerce un pouvoir sans partage. « Jupiter », comme le désignent certains de ses collaborateurs, entend que son journal exalte les défenseurs de l’ordre, les mères de famille nombreuse, les sportifs, les têtes couronnées ; et qu’il dénonce sans relâche les immigrés fauteurs de troubles, les drogués aux cheveux trop longs, les loubards et « les mauvais Français ». Il était autoritaire, le voici intransigeant. Ses obsessions antisémites et homophobes transparaissent épisodiquement. La décolonisation le scandalise absolument. Soutien sans faille du gaullisme, il considère « l’abandon » de l’Algérie française comme une trahison.

« L’information ne doit pas être exacte, elle doit être énorme »

Au fil des ans, Émilien Amaury constitue un groupe de presse important. Il rachète L’Équipe, des quotidiens départementaux, des hebdomadaires… Mais Le Parisien libéré reste son idée fixe. Chaque matin, au téléphone, un rédacteur en chef du journal lui résume l’actualité du jour. Qu’il soit dans ses bureaux des Champs-Élysées, dans sa propriété de Vineuil-Saint-Firmin (Oise), dans ses villégiatures de Megève ou d’Antibes, Émilien Amaury rappelle dans l’heure et dicte les titres de Une : des faits divers qui font monter l’angoisse des lecteurs, compensés par les propos rassurants d’une cartomancienne à la mode, la mièvrerie vertueuse d’une vedette et l’espoir suscité par les derniers progrès de la chirurgie. Aux journalistes de se débrouiller pour rédiger les articles qui justifient les titres du patron. La rigueur, en ce temps-là, confine à la faute professionnelle.

Ogres

« Y a-t-il des histoires d’animaux malheureux ? », demande souvent « le Président » lorsqu’on lui présente le « menu » du jour. En vieillissant, entouré de ses chiens Falk et Tournet, Émilien Amaury développe un vif attrait pour les sujets consacrés à « nos amies les bêtes ». Il partage le credo de René Clair, son réalisateur préféré : « Quiconque est cruel à l’égard des animaux le sera aussi envers les hommes. » Dès lors, « les chiens, les chats et les petits enfants font gentiment irruption » dans les colonnes du journal « à côté des ogres, des assassins et des voleurs », relève le biographe Guy Vadepied (Émilien Amaury, la véritable histoire d’un patron de presse du XXe siècle, Le Cherche-Midi, 2009).

« L’information ne doit pas être exacte, elle doit être énorme », professe encore Émilien Amaury. Il est, au fond, resté un publicitaire. Il sait y faire : son journal est la bible des concierges et des chauffeurs de taxi, mais pas seulement. Trente ans après sa création, fort de 22 éditions, Le Parisien libéré demeure le premier des quotidiens du matin, le grand journal des classes populaires.

Rodéos

Et s’il a beau être réactionnaire en matière de mœurs, Émilien Amaury n’en est pas moins attentif aux avancées technologiques. Soucieux de moderniser les procédés de fabrication de son média-phare et de bénéficier des mêmes conditions d’embauche que la presse régionale, il engage au printemps 1975 un bras de fer avec le syndicat CGT du Livre. Ce conflit — marqué par vingt-huit mois de grève, la plus longue de l’histoire des médias en France — devient un feuilleton. Alors que les ouvriers du Livre occupent les imprimeries parisiennes du journal, Émilien Amaury entreprend de faire imprimer son journal en Belgique, puis en province. Mais nuit après nuit, « le Livre » organise des « rodéos » pour intercepter des camionnettes de livraison et détruire une partie du stock de journaux. Émilien Amaury charge alors Gilbert Claude, l’homme des missions délicates, de déménager le journal dans les locaux du garage des voitures du Tour de France, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

Le 2 janvier 1977, comme tous les dimanches, Émilien Amaury se rend au cercle hippique de Chantilly. Ce jour-là, il monte Chouan-d’Ive. La promenade est agitée. Après une première chute, le cavalier est désarçonné en plein galop et heurte un arbre de plein fouet : « Jupiter » est mort. Au Parisien libéré, une sortie de crise s’esquisse.

Testament secret

Humilié pendant des années par Émilien Amaury, le cofondateur Claude Bellanger retrouve toute sa place. Pendant les seize mois qui lui restent à vivre, il supervise un journal en mauvaise santé — pendant le conflit social, la diffusion est passée de plus de 750 000 exemplaires quotidiens à environ 300 000 — mais enfin, il n’en a plus honte. Il ressuscite la politique étrangère, impulse une orientation plus en phase avec l’évolution de la société giscardienne, et licencie un rédacteur en chef un peu trop attaché au journalisme tel que le concevait Émilien Amaury.

Le sang a déserté la Une. En coulisses, cependant, un violent affrontement sourd entre les deux enfants Amaury. Francine, entièrement dévouée à son père, furieuse des inflexions que s’est autorisées Claude Bellanger, se présente comme la gardienne du temple et « l’héritière principale », forte d’une donation et d’un testament secret qu’elle a retrouvés. Philippe, son frère, saisit la justice, qui invalide la donation comme le testament, et ouvre la voie à un partage des biens jugé équitable : à Francine reviennent la presse magazine (Marie-France, Point de vue — Images du monde) et le bon vieil Office de publicité générale ; à Philippe, la presse quotidienne (Le Parisien libéré, L’Équipe, Le Maine libre) et l’organisation du Tour de France.

Bretelles

Philippe Amaury considère que Le Parisien libéré, à l’instar des autres grands journaux régionaux, doit manifester « une certaine retenue ». Il veut aussi s’inspirer des « méthodes américaines » qui ont fait le succès de titres populaires comme USA Today, où les intuitions éditoriales sont validées par des analyses marketing. Pour l’épauler, il recrute deux publicitaires de sa génération : Martin Desprez et Jean-Pierre Courcol, ex-étoile du tennis français. Les études qu’ils mènent montrent que les lecteurs du Parisien libéré sont « des gens raisonnables, un peu inquiets devant l’évolution de la société actuelle ». « Notre rôle, estime Philippe Amaury, est de leur expliquer cette évolution, de les rassurer, de leur faciliter la vie en leur offrant des éléments pratiques pour la conduite de leur vie quotidienne. » Il insiste : « Sans parti pris. »

Bretelles tendues sur les épaules, Paul Le Gall, le directeur de la rédaction, est chargé des travaux pratiques. Mieux ordonner le journal, en finir avec la titraille agressive, développer des papiers à la fois plus concis, plus explicatifs et plus utiles. Le ton est mesuré, les infos fiables. « Les lecteurs attendent une sobre explication des faits plutôt qu’une envolée lyrique et partisane », répète-t-il. Petite révolution : Le Parisien libéré commence à être cité par ses confrères. Mais « l’image du journal restait très à droite, il n’avait vraiment pas bonne presse », se souvient Dominique Grimault, alors journaliste aux pages Télévision. « Il fallait changer d’image pour élargir notre public et attirer de nouveaux annonceurs », dit aussi Philippe Claude.

Séguéla

Pour faire savoir que le journal a commencé sa métamorphose, les nouveaux patrons du Parisien libéré font appel à des pointures de la publicité. Au printemps 1983, ils quittent l’agence Z, qui pointe à la 103e place du classement des agences de pub établi par le magazine Stratégies, pour la deuxième du palmarès : RSCG, l’agence de Bernard Roux, Jacques Séguéla, Alain Cayzac et Jean-Michel Goudard. RSCG, tout le monde en parle, la campagne de « la force tranquille » conçue pour François Mitterrand est déjà entrée dans l’histoire et Jacques Séguéla est une star (il planche alors sur un projet de comédie musicale consacrée à la pub). En parallèle, Le Parisien libéré quitte l’OPG et crée une nouvelle régie, Manchette Publicité.

Au sein de RSCG, c’est Alain Cayzac qui pilote le dossier du Parisien libéré. Il est en terrain connu : il apprécie Martin Desprez, qui a « le goût des choses inhabituelles » ; il a joué au tennis avec Jean-Pierre Courcol « sur les plages de la Côte de Nacre » et l’a introduit dans le monde de la pub ; et il s’apprête à intégrer le conseil d’administration composé par Philippe Amaury. Il se remémore son diagnostic : « Le journal traînait comme un fardeau l’héritage d’Émilien Amaury. Il était perçu comme un média facho, un peu comme Le JDD d’aujourd’hui. L’enjeu était de faire oublier cette réputation politique gênante pour le positionner comme le média qu’on doit avoir le réflexe de lire pour savoir ce qui se passe près de chez soi quand on vit en région parisienne. »

Sardou

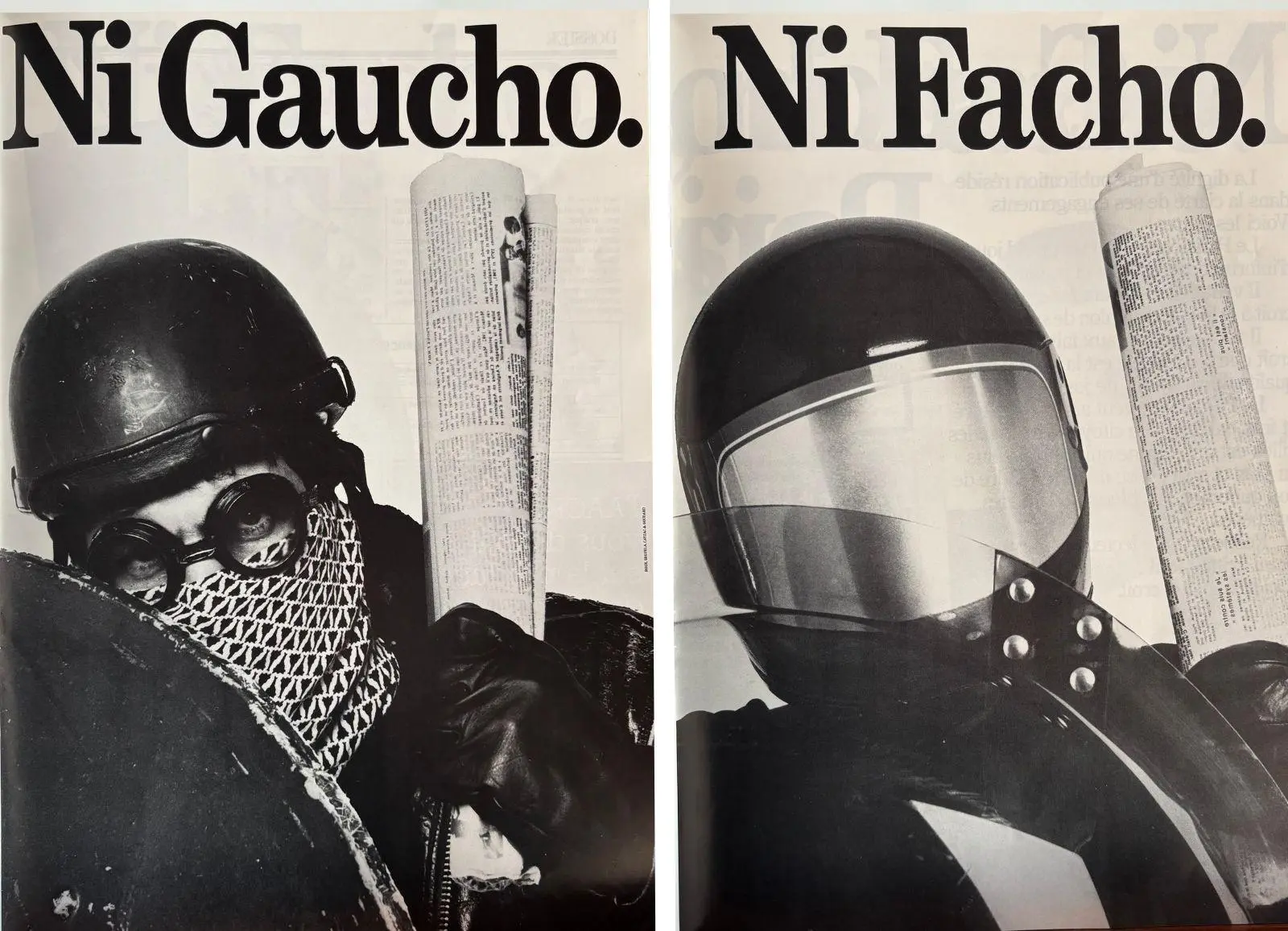

Dominique Chevallier, un des directeurs de création de l’agence, accouche avec ses collaborateurs de ce slogan : « Ni Gaucho, ni Facho. Parisien. » Personne n’a jamais perçu Le Parisien libéré comme un journal gauchiste, « mais on ne pouvait pas juste dire que Le Parisien n’était pas facho », raconte Dominique Chevallier. « Exclure les deux extrêmes permettait de sous-entendre une forme de neutralité. » Avec le recul, « cette façon de créer une équivalence entre extrême gauche et extrême droite » lui apparaît « quasiment répugnante ». Mais à l’époque, il est assez content de sa formule.

Alain Cayzac aussi, qui juge la trouvaille « marrante, gonflée, séguélienne ». « En 1983, ces mots n’étaient pas vraiment dans le langage courant », souligne-t-il. Cette année-là, « facho » n’apparaît en effet qu’à trois reprises dans Le Parisien libéré. Une fois dans un billet humoristique qui met en scène un gamin de 14 ans insultant son père après qu’il lui a refusé l’ouverture d’un compte en banque, une autre dans une interview de Michel Sardou, qui déclare : « Dès que l’on n’est pas à gauche, on est traité de facho ! Je suis un artiste, ni de droite, ni de gauche. » La troisième est une référence à cette dernière phrase à l’occasion d’une nouvelle interview du chanteur, qui précise alors : « Je me classe dans l’opposition. »

Le terme « gaucho » n’est guère plus employé. On le repère une fois dans un encadré qui relève quelques-unes des injures qui ont fusé lors d’un débat parlementaire. Les autres occurrences renvoient aux pages sportives : dès qu’un joueur latino s’illustre sur un terrain de foot, il est surnommé « El Gaucho ».

Gitanes

Philippe Amaury est un être introverti et on ne peut plus mesuré. Après « Ni Gaucho, ni Facho », il va passer quinze ans à valider des signatures toutes plus plan-plan les unes que les autres (« Le quotidien qui fait bouger la presse parisienne », « Premier quotidien de la région parisienne », « En région parisienne, tout ce qui se passe est écrit », « Le Parisien, les idées claires chaque matin », « Le Parisien près de chez vous, proche de vous ») avant de succomber à l’humour des sketches de la campagne « Le Parisien, il vaut mieux l’avoir en journal »… Mais en 1983, il ose.

Sur les photos qui témoignent d’une réunion de présentation des visuels de RSCG au siège du quotidien, à Saint-Ouen, quelques Gitanes s’accumulent dans les cendriers. Avec cette campagne, explique Jean-Pierre Courcol, le public ne va plus percevoir Le Parisien comme un journal d’opinion mais comme un journal d’information ; peut-être aussi comme un journal débarrassé du superflu, « des débats stériles et des vaines querelles », en somme plus adapté aux « citoyens modernes toujours pressés ». C’est aussi ce que suggère le troisième adjectif du slogan, « parisien », qui rappelle cette évidence : « Le Parisien veut être le grand quotidien d’information de la région parisienne. »

Décodeur

L’agence de pub a prévu « évidemment des affiches 4 x 3 », tandis que des camions customisés doivent faire voyager le slogan sur les routes. Un jeune pigiste, Guillaume Taslé d’Héliand, est frappé par ce slogan qui change son regard sur Le Parisien et donne du quotidien « une image moderne et attachante » : « On comprenait qu’il n’y avait pas besoin de décodeur pour le lire, que Le Parisien s’était délesté de ses partis pris. Qu’il était, enfin, vraiment libéré. » Il intégrera la rédaction quelques mois plus tard.

En attendant, le slogan apparaît dans Le Trombinoscope du Parlement, accessoire indispensable dans le microcosme politique. Et, fin juin 1983, la campagne de communication s’étale sur quatre pages dans l’hebdomadaire Stratégies et le bimensuel Médias — les deux magazines lus par tous ceux qui comptent dans le petit monde de la publicité. « Le Parisien se veut un grand journal d’information, complet et impartial. Il veut s’en tenir aux faits, parce qu’il croit à la liberté d’opinion de ses lecteurs », explicite alors Martin Desprez.

Au cours des semaines suivantes, la campagne s’enrichit de deux formules supplémentaires : « Ni Politick, ni Polémick. Parisien » et « Ni Enchaîné, ni Enragé. Parisien ». Mais ni l’une ni l’autre ne frappe les esprits autant que le slogan initial.

Mathieu Deslandes

Journaliste à La Revue des médias